Texto da Série “Memórias de um Casal de Peregrinos”

Se pudéssemos voltar ao Nepal, na década de 40 do século passado, encontraríamos um mundo muito diferente do que conhecemos. Lá, um garotinho de três anos de idade foi reconhecido como a nova manifestação de Kunsang Yeshe, um respeitado Yogi da linhagem Nyingma do Budismo Tibetano. Recebendo nome e título, Zopa Rinpoche, ganhou também uma nova vida, como é o costume entre os praticantes Vajrayana reconhecidos como renascimentos de antigos mestres. A partir de então, ele passou a ser treinado para se tornar um lama. Então, aos 10 anos, foi enviado ao Tibete para estudar no monastério de Domo Geshe Rinpoche.

A invasão chinesa obrigou sua fuga do país e, também, a de seu futuro mestre, Lama Yeshe. Os dois acabaram se conhecendo no campo de refugiados de Buxa Duar, em Bengala Ocidental, na Índia. Lama Thubten Yeshe nasceu em 1935, no Tibete, e desde a infância estudou na Universidade Monástica Sera, em Lhasa, só saindo de lá quando teve que abandonar sua terra.

Juntos foram ao Nepal e, no final da década de 1960, fundaram o Monastério Kopan[1] em Kathmandu, onde passaram a oferecer cursos e retiros que rapidamente se tornaram muito procurados por jovens ocidentais que buscavam no budismo e na meditação respostas que pareciam não estar disponíveis em seus países de origem. Alguns anos depois, a grande demanda os levou a criarem um novo centro de estudos no país vizinho, a Índia. Com a ajuda de alunos, construíram o Centro de Meditação Tushita, em terras adquiridas na pequena vila de Dharamkot, localizada logo acima de McLeod Ganj, a área mais conhecida dos turistas que vão a Dharamsala tentar ver o Dalai Lama.

E foi lá que décadas depois, em 2018, fizemos cursos e retiros com Jimi Neal, um devoto discípulo de Lama Yeshe que trocou o país e a cultura nos quais foi criado para se tornar um monge e, posteriormente, um professor do Dharma. Para saber mais sobre sua trajetória, deixaremos, ao final do texto os links para as duas partes da entrevista que fizemos com ele[2].

Uma não-Índia sussurrando Om Mani Padme Hum

Tudo era diferente, uma não-Índia. O ritmo das pessoas, os rostos, a comida. Seguíamos os passos de um simpático senhor que, subindo uma das suas desencorajadoras ladeiras, fazia de Dharamsala um Tibete na Índia. Uma de suas mãos carregava um mala e, com os dedos, girava as contas ao som de um sussurrado Om Mani Padme Hum[3]. A outra segurava o guarda-chuva timidamente como se em dúvida de que as monções haviam de fato terminado. Era nossa segunda ida a Dharamsala. Da primeira vez, havíamos ficado um pouco menos de somente três semanas e fazia apenas quatro meses que tínhamos de lá partido. Nesta segunda vez, já andávamos como quem sabe o que quer.

As mochilas faziam nossos quilômetros de caminhada montanha acima rumo ao Tushita Meditation Center[4] mais arrastados do que prevíamos, mas, também com muitas paradas para contemplação e confrontos com macacos saqueadores de comida, bolsas e óculos escuros de quem passasse distraído – eles, muito maiores em tamanho e em grupos do que aqueles com que havíamos convivido em Rishikesh.

Havíamos nos inscrito em três retiros-cursos[5] diferentes, que teriam intervalos de apenas poucos dias entre eles. O primeiro com duração de dez dias, e os dois últimos de sete dias cada.

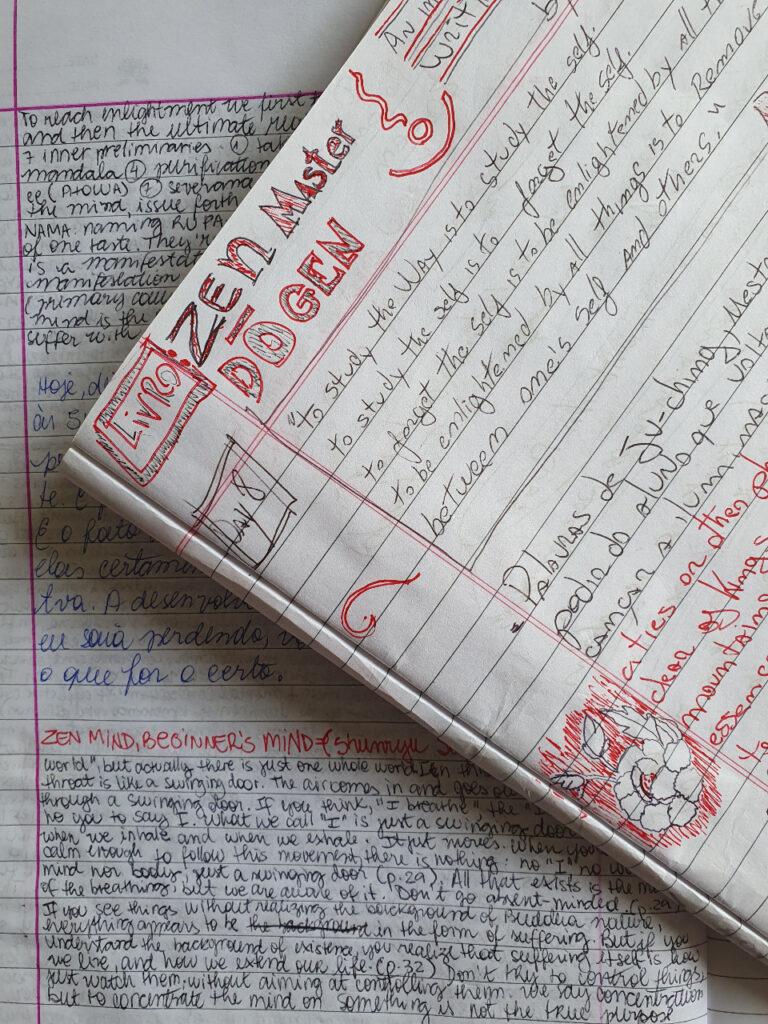

Minha maior motivação para estar lá, a princípio, eram as horas diárias que passaríamos em meditação. Ao chegarmos, vimos que, embora fossem retiros em nobre silêncio e que ficaríamos separados, teríamos grandes períodos de estudos individuais nos quais poderíamos tomar emprestados livros de uma biblioteca relativamente vasta com obras de diversas tradições budistas – não só a tibetana – e, ainda, poderíamos, pela primeira vez em um retiro, manter um caderno de para fazer anotações do que estudávamos e vivíamos. Nas primeiras horas, ainda podíamos conversar, decidimos, então, fazer juntos uma listinha inicial de leitura. “Mente Zen, mente de principiante”, foi o primeiro livro que li – por recomendação de Muryo, que o havia lido já anos antes.

Hoje, relendo as minhas anotações desse ano que parece tão longínquo, vejo tudo o que Shunryu Suzuki ressoou em mim já naquele retiro. Estávamos indo em uma direção que agora faz total e completo sentido, mas, à época, apenas vivíamos sob a paz de encontrar felicidade nas frequentes e evidentes mudanças que as imprevisibilidades de cada passo da viagem nos traziam.

Tudo o que vemos está mudando constantemente, perdendo seu equilíbrio. O que faz tudo parecer belo é justamente a falta de equilíbrio, por trás, porém, tudo está sempre em perfeita harmonia. (Suzuki, 1970, pág. 32)

Nos retiros, há um professor responsável pelas aulas sobre o Dharma e outros monitores para as meditações, e só na manhã seguinte é que os conheceríamos. Sentei-me nas últimas fileiras da sala, e, ao longe, vi aquele senhor, rosado, dos olhos claros e cabelos alvos. Neste primeiro encontro, contou-nos a história de Siddhartha Gautama até o momento em que ele se tornou Buddha, sob a luz da estrela da manhã. Falava como de um amigo íntimo, contávamo-nos detalhes que nos eram conhecidos, mas que ganhavam tons diferentes naquela enorme e colorida sala tibetana. Reconheci a possibilidade de despertar com todos os seres, de tocar a terra, e de olhar nos olhos de Mara. A emoção me inundou, vi a minha natureza búdica.

Jimi, nosso professor, durante as aulas, trazia seus anos monásticos entrelaçados aos de geração beat, temperados pela sabedoria de um septuagenário que passava a maior parte do ano sozinho em sua casa nas montanhas de Dharamsala.

Seguíamos o retiro em horas e horas de meditação, estudo e leitura. Além de estarmos acompanhados dos dois mestres Soto Zen, Dōgen e Suzuki, também embarcamos com Ajan Thanissaro[6] em suas infinitas páginas sobre os jhanas voando com as asas do despertar, fomos a fundo em bardos para além da morte com Dzogchen Ponlop[7], seguimos as pegadas pelas trilhas do Bodhisattva com Shantideva[8], fomos apresentados ao Tantra por Lama Yeshe[9] e descansamos a mente em quietude com Allan Wallace[10].

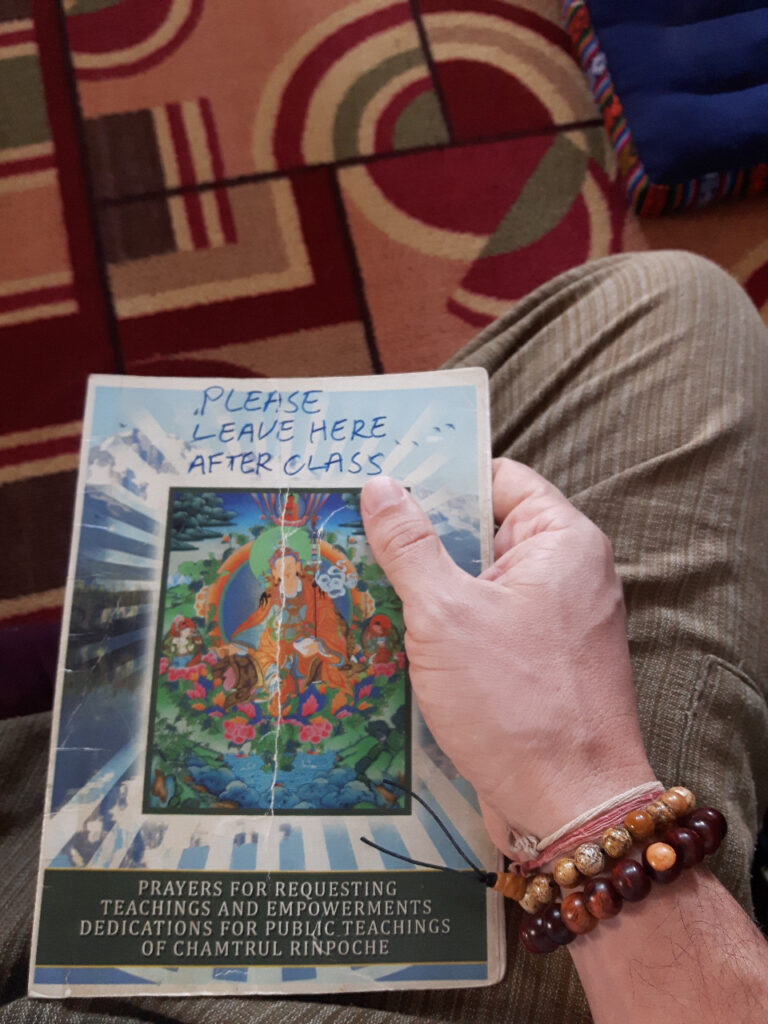

Após o primeiro curso, nos dias de intervalo, a leitura, os estudos e as meditações continuavam. Subimos para Dharamkot para lá ficarmos algumas noites antes do próximo retiro. Nesses dias de intervalo, fomos para mais um minicurso que Dalai Lama dá em seu templo – o que já havíamos feito na nossa primeira estadia em Dharamsala. As aulas eram pela manhã, dando-nos tempo para, à tarde, entregues à serendipidade, encontrarmos um pequeno cartaz: “As quatro Nobres Verdade, aprenda sobre o primeiro ensinamento de Buddha com Chamtrul Lobsang Gyatso Rinpoche”. Quatro dias de curso, duas horas por dia, à tarde, no Bodhicitta Dharma Center. Lá estávamos nós. Não dávamos descanso aos nossos agregados. Sentíamos a urgência da entrega.

Vivíamos em um verdadeiro “Tushita”, pois fazíamos de nossa estada um dos seis mundos dos devas, e circulávamos em nós mais do que em qualquer outro lugar. Circumbulávamos em kora[11] os caminhos montanhosos em volta do templo de Dalai Lama, comíamos nos cafés tibetanos cuidados por monges, experimentávamos as delícias do Tibete e voluntariávamos em conversas com refugiados.

Logo se iniciava o próximo retiro. Sentíamos a meditação mais estável desta vez. Mais estudos. Mal nos dávamos conta, fim do retiro. Outro intervalo. Metade desta pausa foi dedicada às aulas de pintura thangka e a outra metade a um minicurso com Jetsunma Tenzin Palmo[12]. Nosso professor de pintura era um tibetano, também refugiado, um artista que nos ensinava, na sala de sua casa, a arte de contemplação para as visualizações tão presentes no budismo tibetano que lá conhecíamos. Chegávamos para o café da manhã, que ele mesmo preparava, seguíamos ao som de Om Tare Tuttare Ture Soha[13]. O almoço, o chá das 17h e o roçar de suas cachorras também faziam parte do nosso pacote de aulas. Estávamos dia a dia conhecendo mais de um mundo outrora distante.

Em nosso último retiro, ao bibliotecário entreguei uma paçoca – iguarias brasileiras que levávamos para dar de presente aos amigos que fazíamos. Ele, também um refugiado, contou-me sobre os anos longe de sua família e disse-me que quando eu fosse embora, ele também estava indo, para, finalmente, reencontrar sua mãe depois de décadas separados.

Em um dos entre cursos, comendo em nosso café preferido da cidade, onde em suas poltronas e sofás passávamos horas lendo, recebemos em nossa mesa uma dupla de monges, que assegurando serem bem-vindos, sentaram-se. Eram meninos não tão novos, nem tão ingênuos quanto os que havíamos conhecido no Laos. Provocavam-nos com perguntas sobre o Dharma, sobre a vida em meio a olhares que pareciam terem nascidos antes mesmo deles próprios. Traziam infâncias sofridas e saudades abafadas de uma terra e de uma família para qual talvez não mais voltariam.

Nos retiros havia também momentos chamados de karma job (meditação trabalhando). E eu fiquei encarregada de varrer a área da Estupa de Lama Yeshe. A vassoura raspava o chão, o barulho de suas cerdas nas folhas secas mudava quando tocavam uma poça d’água. Esse é o voo da borboleta que trouxe aquele menino para a Índia e um pouco mais de três décadas depois de sua morte, eu estava lá, dando ritmo ao som do varrer em sua Estupa. Que poeira eu levantava e onde ela pararia? Quais narinas se confundiriam com as minhas e inalariam aquela minha música com uma brasilidade tibetindiana?

Era aconselhável que refreássemos o prazer de se comer contemplando uma vista montanhosa entremeada do colorido tibetano, pois os horários das refeições eram os preferidos para as visitas dos macacos. Vi incontáveis e maravilhosos pães caseiros recheados de manteiga de amendoim sendo arrebatados de mãos despreparadas para a luta. Obedientemente, comia dentro do refeitório, mas sempre perto das janelas, de onde conseguiria camarote para observar aquele planeta dos macacos.

Certa vez, todos eles desapareceram. Não os encontrávamos em seus lugares habituais. Foi quando observando meu olhar curioso, o encarregado da lavanderia me explicou, apontando para o telhado de um dos quartos: “estão se escondendo daqueles lá”. Os novos habitantes – que vim descobrir serem nômades – eram duas vezes maiores e não queriam assunto com os humanos. Eram de uma beleza imponente. Não me atrevi a vê-los de perto. Mas, mesmo de longe, soube que éramos iguais, que iluminávamos com Buddha e toda a terra naquela estrela da manhã. Tinham uma delicadeza que lhes emprestava dignidade. Abriam as frutas de forma menos desesperada que seus “primos”, pareciam ter com o horizonte uma cumplicidade maior, como se o conhecesse. No dia seguinte, já não estavam mais lá. Mas o que deixaram em mim está aqui no momento em que escrevo. Conhecemos uma ucraniana, alguns argentinos, dois brasileiros, uns poucos russos, uma polonesa, britânicos e israelenses, mas eram os macacos que me espelhavam.

Os corajosos saltos, os intrépidos balanços em galhos, o investigativo explorar dos telhados, os macacos me ensinavam a coragem de inventar a própria trilha. Redesenhava a cada dia uma linha nova em minha mão. Sobre isso, um grande exemplo encontrei no aeroporto quando pegávamos nosso voo de despedida. Era Mingyur Rinpoche, um homem que se fez completamente desconhecido para, finalmente, se conhecer. Um inventor de si!

No fundo de nossos olhos

Apesar de, desde o princípio, Tamara e eu termos acabado nos identificando mais com o Budismo Theravada e com o Zen, fotos e livros do Dalai Lama sempre foram presentes na minha infância e alguns dos primeiros livros que li sobre o Dharma foram escritos por tibetanos. Já nos meus primeiros contatos literários, nutri uma grande admiração pelo próprio Dalai Lama, assim como por figuras como Matthieu Ricard, Chagdud Tulku, Dilgo Khyentse e Dzongsar Rinpoche.

Ainda nos nossos primeiros anos de prática, lembro-me de ler fascinado, em voz alta para ela, trechos da biografia de Jetsunma Tenzin Palmo. Juntos buscávamos desvendar as forças que moveram aquela mulher ocidental a passar mais de uma década em retiro isolada em uma caverna do oriente.

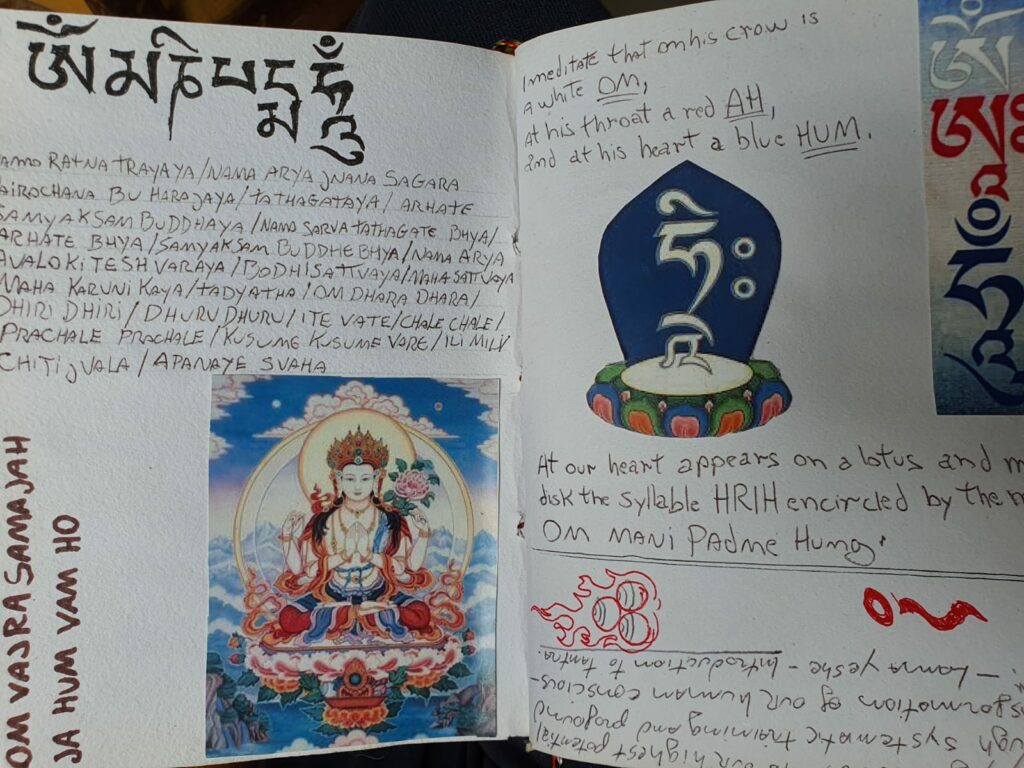

Anos depois, no norte da Índia, havia chegado a oportunidade de nos dedicarmos a algum estudo e prática para tentar compreender melhor o universo tântrico Vajrayana. Foi mais fácil incorporar os mantras, as prostrações e o uso do mala à nossa prática do que as visualizações de Chenrezig ou da Tara Verde. Acostumados à abordagem direta meditativa tanto do Theravada quanto do Zen vietnamita, sentíamos, por vezes, dificuldade em nos engajarmos em práticas minuciosas de visualizações de cores, sílabas sagradas e deidades.

Porém, conforme o tempo passou e as experiências se acumularam, percebemos o quão fácil era sermos tragados para dentro daquele universo. Ao término do primeiro curso, caminhando por McLeod Ganj, tudo estava mudado. Aquelas bandeiras que, por meio do vento, levavam orações ancestrais pelos vales e desfiladeiros haviam ganhado vida. Com meus olhos renovados, seguia os dedos calejados dos refugiados, sempre em movimento, uma conta após a outra, enquanto adivinhava as montanhas que, em fuga, atravessaram, e a fome, e a dor e o frio que enfrentaram para chegarem até ali.

Naquele Tibete reinventado fora de suas fronteiras geográficas tudo remetia ao Dharma. Rodas de oração, templos, estátuas, mantras cravados em pedras e pintados em muros. Lá consegui compreender que diante da mente e do olhar corretos, as bandeiras, rodas e malas realmente enchem o mundo de orações. O desejo de que todos os seres se libertem é palpável, tem as cores das bandeiras e mantos e o frescor do vento dentro da cultura tibetana.

As ladeiras de Dharamsala, McLeod Ganj e Dharamkot se tornavam mais mágicas após cada retiro, palestra ou curso. As semanas se sucediam e o frio invernal aos poucos invadia a paisagem. Éramos nutridos pelas sessões de meditação, pelas aulas sobre o Dharma e pelas histórias de Tilopa, Naropa, Marpa e Milarepa que absorvíamos dos livros da biblioteca. Nossos dedos ficaram íntimos das contas dos nossos malas e se tornou comum que nossos passos se dessem ao ritmo de mantras que entoávamos.

A devoção pura que Jimi demonstrava por seu mestre, Lama Yeshe, era inspiradora e a bondade que alguns monges transmitiam em seus olhares e atitudes eram provas vivas dos frutos da prática. Fomos percebendo que apesar de todas as diferenças que o tantra leva ao Budismo do Tibete, existem muito mais pontos em comum com as outras tradições budistas com as quais éramos mais familiarizados. A compaixão, a vacuidade, as buscas diárias para livrar-nos de antigos condicionamentos regiam as vidas dos verdadeiros praticantes com os quais cruzamos.

Ao mesmo tempo, frequentando a biblioteca do Tushita, sempre era atraído para a estante de obras do Zen e foi lá que cheguei à coletânea “Zen Master Dōgen: An introduction with Selected Writings”[14]. Já havia, desde minhas primeiras leituras budistas, anos antes, estudado textos que mencionavam e citavam o antigo mestre, mas nunca tido acesso a um livro exclusivo dele. Lá, anotei no meu caderno que ao final do retiro precisava falar com a Tamara que estava sentindo que o “simplesmente se sentar” de Dōgen talvez viesse a se mostrar como a mais apropriada técnica para nós dois. Eu buscava racionalizar o que sentia para depois explicar para ela. Revisito o que escrevi: “os tibetanos vivendo nestes cenários amplos e, muitas vezes, desérticos criaram uma versão do Dharma cheia de cores, detalhes e estímulos visuais e trabalharam visualizações de complexidade impressionante em suas práticas meditativas. Nós dois, com nossas mentes ocidentais treinadas no pensamento conceitual e já cheias de estímulos no cotidiano, podemos nos beneficiar muito da aparente simplicidade minimalista das instruções do shikantaza dadas por Dōgen”.

Após aqueles últimos tempos imersos no Vajrayana, vimos como as diferentes tradições levam seus mais sérios praticantes a enormes realizações. Àquela altura, nos sentíamos muito gratos por tantas oportunidades de entrarmos em contato com professores, monges e praticantes leigos dedicados de tradições diversas. Percebíamos que inelutavelmente caminhávamos em direção ao Zen, pois ele claramente exercia uma poderosa atração sobre nós. Mas apesar disso, caminhávamos por aquele Tibete indiano nos sentindo crescentemente integrados aos cenários e às práticas daquele povo.

A certa altura, nos nossos últimos dias na região, fomos tirar cópias de documentos e, ao entrarmos na minúscula loja, deparamo-nos com uma senhora tibetana muito idosa sendo fotografada. Estava acompanhada de um neto ou bisneto e assim que sua 3×4 foi feita se virou e se deu conta da nossa chegada. Nos olhou nos olhos com uma intensidade que nenhuma descrição em palavras faria jus e começou a rir alto. O funcionário da loja e seu parente sorriam levemente, tentando entender o comportamento da anciã. Se apoiando no braço de seu acompanhante, caminhou em nossa direção e nos tocou alternadamente os rostos. Nenhuma palavra, apenas o mais puro sorriso e o mais profundo olhar. Por algum motivo que desconheço, era um encontro muito especial para nós três. Sua alegria de nos penetrar com o olhar era tão genuína e intensa que posso dizer que hoje praticamos para um dia sermos capazes de enxergar em todos os seres o que ela viu no fundo de nossos olhos.

Texto de

Thomás Muryo 無量, professor de Teorias da Comunicação e Jornalista. Praticante na Daissen Ji, Escola Soto Zen.

Tamara Kakuji 覚慈, Linguista Aplicada e professora de línguas. Praticante na Daissen Ji, Escola Soto Zen

Referências:

Entrevista com Jimi Neal – Parte 1 – De um show de Jimi Hendrix para a prática de 100 mil prostrações em uma cabana na Índia:

https://www.budismohoje.org.br/entrevista-com-jimi-neal/

Entrevista com Jimi Neal – Parte 2:

https://www.budismohoje.org.br/entrevista-jimi-neal-segunda-parte-1/

LAMA, Dalai. What Om Mani Padme Hum Means? Acesso em: https://www.shambhala.com/snowlion_articles/om-mani-padme-hum-dalai-lama/

YOKOI, Yūhō. Zen Master Dōgen: An introduction with Selected Writings. Ed. Weatherhill, 1976.

SUZUKI, Shunryu. Zen mind, beginner’s mind. Weatherhill: New York, 1970.

[1] https://kopanmonastery.com/

[2] Entrevista com Jimi Neal – Parte 1 – De um show de Jimi Hendrix para a prática de 100 mil prostrações em uma cabana na Índia: https://www.budismohoje.org.br/entrevista-com-jimi-neal/ e Entrevista com Jimi Neal – Parte 2: https://www.budismohoje.org.br/entrevista-jimi-neal-segunda-parte-1/

[3] De acordo com o Dalai Lama, “As seis sílabas, om mani padme hum, significam que, dependendo da prática do caminho que é uma união indivisível de método e sabedoria, você pode transformar seu corpo, fala e mente impuros no corpo, fala e mente puros e mente de um Buddha”. In: https://www.shambhala.com/snowlion_articles/om-mani-padme-hum-dalai-lama/

[4] https://tushita.info/

[5] Os três retiros eram, também, cursos. Tínhamos várias horas de prática diárias, assim, como aulas, estudos grupais e individuais.

[6] Thanissaro Ajan, “The Wings to Awakening: An Anthology from the Pali Canon”, Dhamma Dana Publications, 2004.

[7] Dzogchen Ponlop, “Mind Beyond Death”, Snow Lion, 2008.

[8] Shantideva, “The Way of the Bodhisattva”, Shambhala Publications, 2008.

[9] Lama Thubten Yeshe, “Introduction to Tantra”, Wisdom Publications, 2005.

[10] Allan Wallace, “Stilling the mind”, Wisdom Publications, 2011.

[11] https://kopanmonastery.com/about-kopan/monastic-events/buddha-s-special-days/kora-a-window-on-tibetan-culture

[12] Em um texto futuro, falaremos mais sobre o thangka e a cultura tibetana, bem como sobre os maravilhosos ensinamentos de Jetsunma Tenzin Palmo.

[13] O mantra da Tara Verde.

[14] YOKOI, Yūhō. Zen Master Dōgen: An introduction with Selected Writings. Ed. Weatherhill, 1976.